近期因緣際會下,打開了我對於 archive film 的喜愛。想推薦一部中文資料相對較少、卻極具代表性的英國作品。

《Love Is All》由導演 金.隆吉諾托(Kim Longinotto) 執導,於 2014 年由 BBC 發表。她透過大量歷史檔案影像(archive footage),拼貼出「愛」的多元形貌與無限可能。

對我而言,這類 archive film 因為對白稀少,讓音樂在作品中的角色更為突出。旋律、節奏與畫面共同搭建出整個影像的世界觀。它有點像散文,也像詩—氛圍牽引著畫面的穿梭,讓每一段都成為連結個人經驗、穿越時空的開放敘事,充滿無限的想像空間。

更有意思的是,這些歷史性的畫面總讓人有種穿越任意門的錯覺:我們被帶進不同的時代,也被提醒著「愛」從來不只是一種樣貌。也被那些橫跨不同時代、卻同樣真摯的情感所感動與驚嘆。

愛這個主題,光聽見就讓人覺得或許又是陳腔濫調—灑狗血、虛無飄渺,是被過度重複卻最難被定義的情感。

然而《Love Is All》透過與英國傳奇吉他手 Richard Hawley 的合作,讓觀影體驗猶如觀看一首「愛的音樂錄影帶」。黑白的畫面與溫柔的歌聲交織,帶出愛在不同時代裡的枷鎖與自由,也展現了愛如何超越種族、身份、階層與性別的界線。作為觀者,我在整部片中感受到一種特別的女性視角—開放、柔韌、不落世俗。

(很難想像在好幾十年前,就已經有這樣開放而前衛的價值觀。但同時我也不斷思考,或許這並非單純來自原始影像,而是導演透過重新拼貼所生成的新敘事。也因此,我產生了想回頭追看那些被取材的舊影片的念頭。

在導演後來的訪談中,他也提到自己認為 archive film 最迷人的地方,正是能像一支「預告片」般,重新喚起觀眾對過去影像的興趣—讓歷史不再只是被封存的紀錄,而是持續被感受、被想像的當下。)

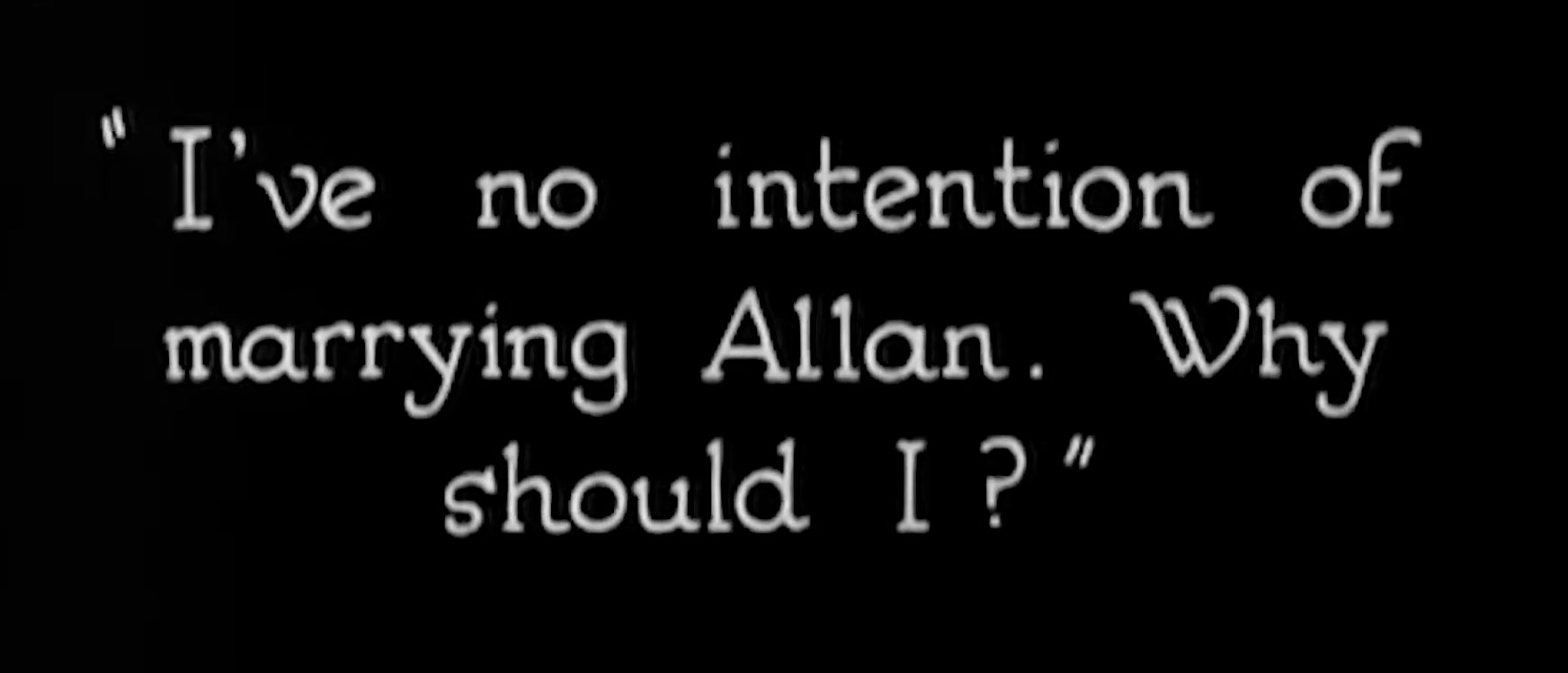

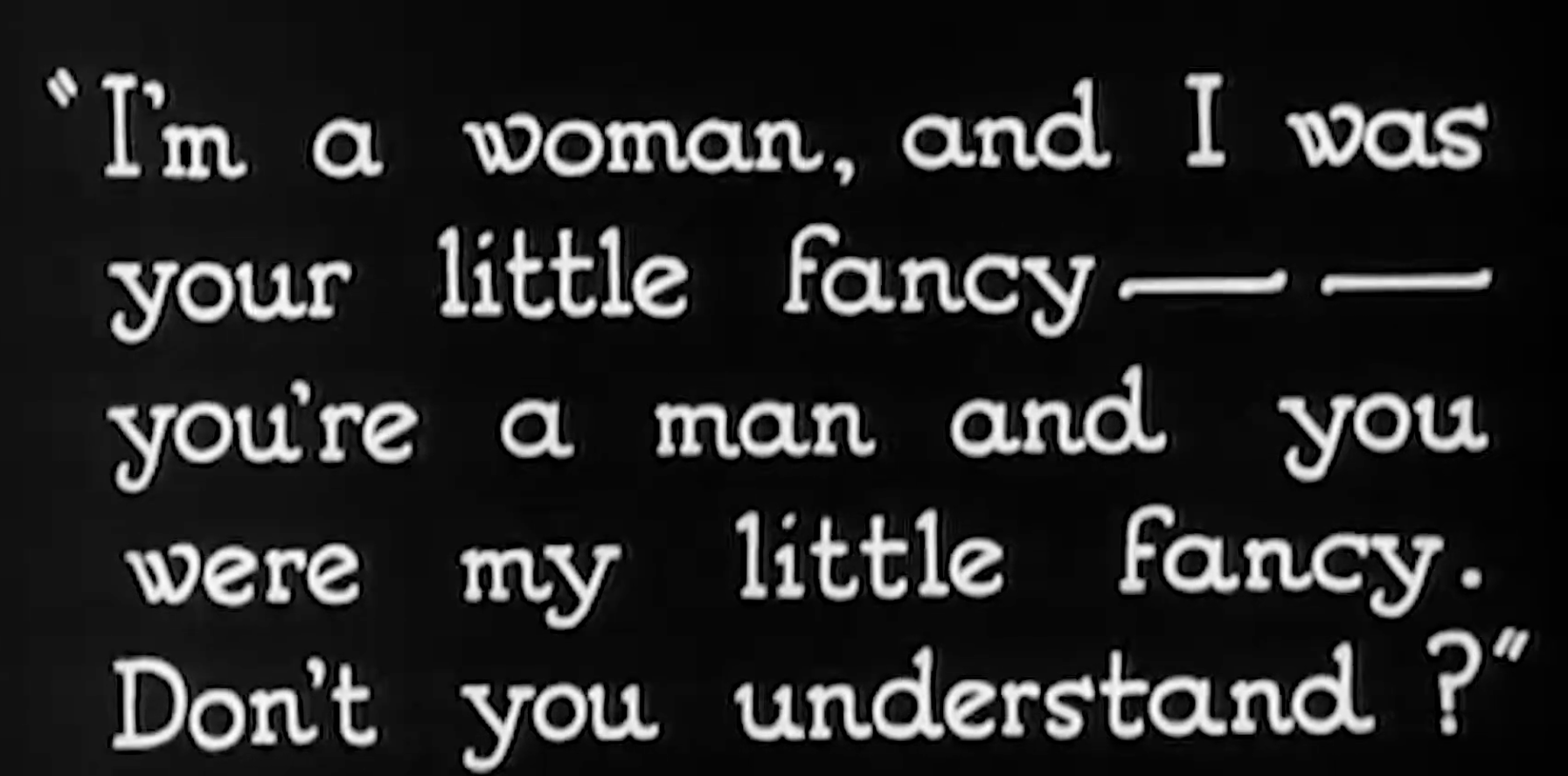

因為對白與文字稀少,所以片中少數的對話顯得格外有力。有一段中,在不被認同的情愫產生後,家族聚集討論該如何解決這個「事件」,當事男子向不該女子「求婚」,而女子平靜地回:「why should I ?」

這句話,在片段的拼貼與流轉中,彷彿成為整部片的靈魂—她不是拒絕愛,而是拒絕被定義、被要挾的愛。那是一種享受愛、卻不必向世俗價值屈服的姿態。

另一幕令我印象深刻:兩位男性在火車玻璃後的親吻。玻璃上剛好印著一個符號,在我眼中,它像極了「≠」(不等號)。我為此停留許久。那一瞬間,我想到,也許愛正存在於這個不等號之間—不完美,卻真實地流動著。

在這部片裡,愛不僅是浪漫的故事,更是一個帶有殺機的、禁斷的、不被束縛的,也同時是溫暖的存在。

導演在訪談中提到,對她而言,archive film 有種神奇的魔力—在當代音樂的烘托下,幾十年前的畫面會突然擁有年輕的靈魂。那些遙遠的影像,好像變成了此刻巷口正要發生的故事。

網路中文的片源非常稀少,分享我的觀影來源,Apple TV有上架此部片(租借僅需60元台幣),對我來說,這是一部很適合在陽光灑進午後時觀看的電影—無論是和身旁的貓、愛人,或任何有愛流動的人們一起欣賞,抑或一個人靜靜觀看,都能感受到那份溫柔的餘韻。

就像音樂能讓人放鬆、被包圍,這部片也有同樣的力量